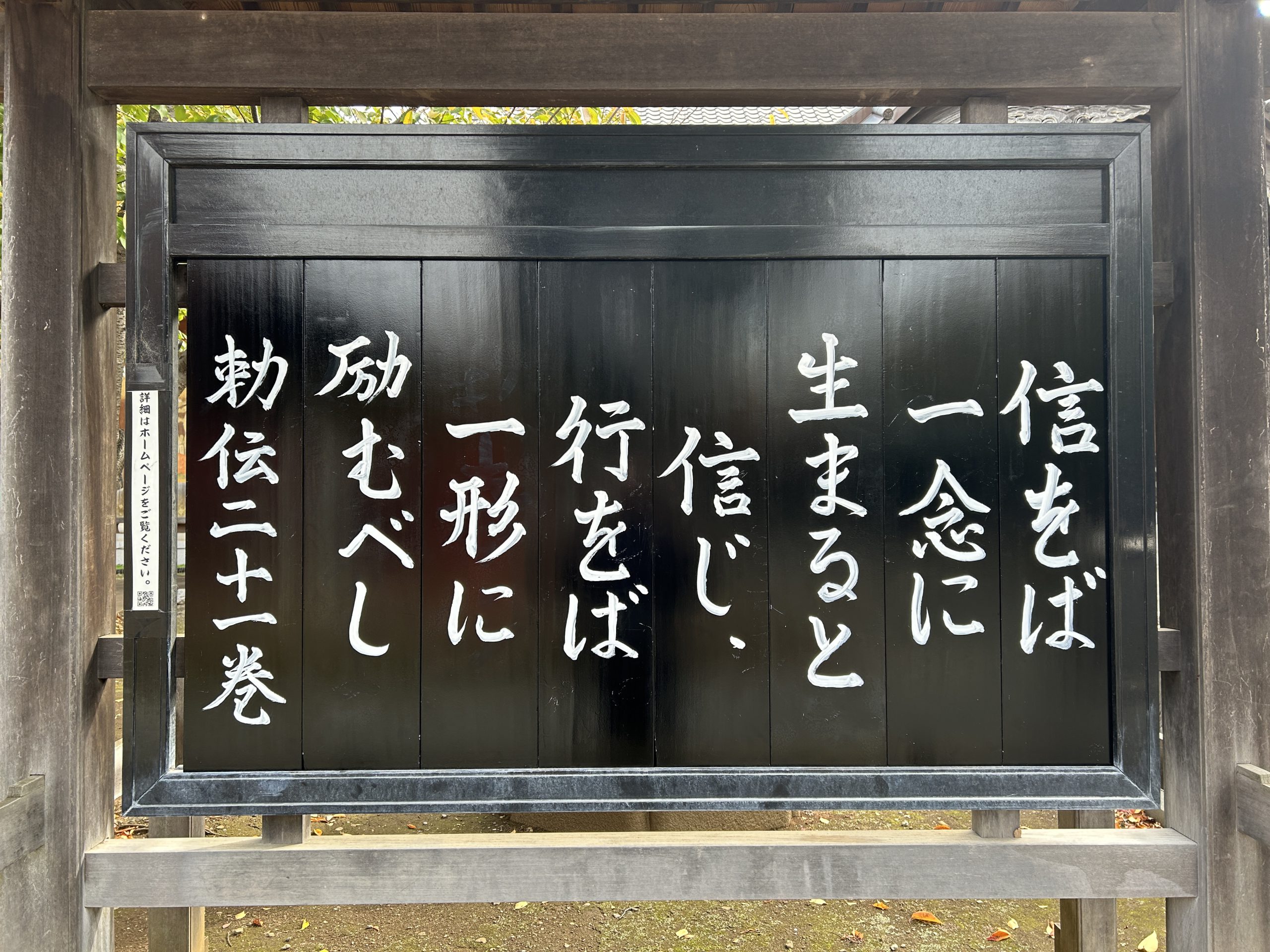

「信をば一念に生まると信じ、行をば一形に励むべし」 (勅伝第二十一巻)

浄土宗をお開きになった法然上人のお言葉、「信をば一念に生ると信じ、行をば一形に励むべし」、忙しい現代を生きる私たちに、阿弥陀仏の救いと念仏の大切さを教えてくださっています。

「信」とは、阿弥陀仏の「本願」を信じる心のことです。阿弥陀仏は、遠い昔、すべての者を極楽浄土へ導くと誓われた仏様です。「どんな人でも必ず救う」という誓いを心から受け入れること。それが「信」です。「一念に生まると信じ」とは、一遍のお念仏で往生(極楽浄土へ生まれること)できると信じることです。「信」は、難しい知識や特別な修行が必要なものではありません。頭で考えるよりも「阿弥陀様お救いください」と心から信じることが大切なのです。「行」とはお念仏、「南無阿弥陀仏」と称えること、「一形に」とは、他のことに心を散らさず、ひたすら念仏に励みなさいということです。つまり、一遍のお念仏で極楽往生できると心に信じ、お念仏の修行は一生涯続けよという意味です。

法然上人の逸話をご紹介させていただきます。ある時、法然上人がお念仏のお話をされているところに「耳四郎」という大泥棒が入りました。この耳四郎という泥棒は、天野四郎と言い、耳がさといことから「耳四郎」と呼ばれるようになったそうです。耳四郎は、河内一帯(大阪府)を支配した盗賊の親分でしたが、京都では知名度がなく、京都で活躍することこそ盗賊間の出世でした。当時の京都は、治安が乱れていましたから、この機会を逃してはならないと子分を連れて七條院という京都の寺へ忍びこみました。耳四郎は、その辺のこそ泥と違って人が絶対にできないことをやりました。なんと七條院から盗んだものは、梵鐘(お寺の鐘)でした。それを皮切りに、毎夜凄い腕で、都大路の土蔵に忍び込み京都の人たちを恐れさせました。

その頃、京都の東山山麓に法然上人が庵室(小さな小屋)を構え、静かに念仏の生活をしながら、参詣の人たちに法を説かれていました。この集いは、耳四郎の耳にも入り、法然上人の庵を狙ってやろうと機会を伺っていました。そして、ある夜、庵室に偲びこみました。そこでは、法然上人がお話されており、「念仏を続けると、必ず救われる。いかなる罪を犯した人でも、南無阿弥陀仏と称え続けていれば、必ず極楽浄土に生まれることができます。これが私の勧める念仏です。」上人のお話を聞いていると、耳四郎の心に引っ掛かりました。

「念仏すると救われるのであれば、俺のような盗賊であってもか?」隠れていた耳四郎は、上人の目の前に現れ、「おれは物取りだ。大泥棒だ。今お前は罪を犯した者でも、念仏すれば必ず救われると言ったが、それは本当か。俺でも救われるのか?」この言葉を聞いた法然上人は、「必ず救われる。それはこの私が言うのではない。仏様が本願でお誓いくださっているのだから、間違いない。」これを聞いた耳四郎は、「わしのような極悪の泥棒でもか?」「間違いなく救われる。」と法然上人はお答えになりました。

耳四郎はその場で膝を落とし、畳に顔を擦り付け泣きながら「ならば、たった今から泥棒はやめる、そして僧にしてもらいたい」と上人に懇願しました。法然上人は、耳四郎を受け入れられ弟子とされました。耳四郎は「教阿弥陀仏」と名を改め、生涯念仏者となったのです。

信をば一念に生まると信じ、行をば一形に励むべし

阿弥陀様を心から信じ、生涯お念仏に励むこと。それが、阿弥陀様がお誓いくださり、法然上人がお伝えくださった極楽浄土への確かな道です。共々にお念仏を称えて参りましょう。

合掌

祐天寺法務部 吉澤遵和