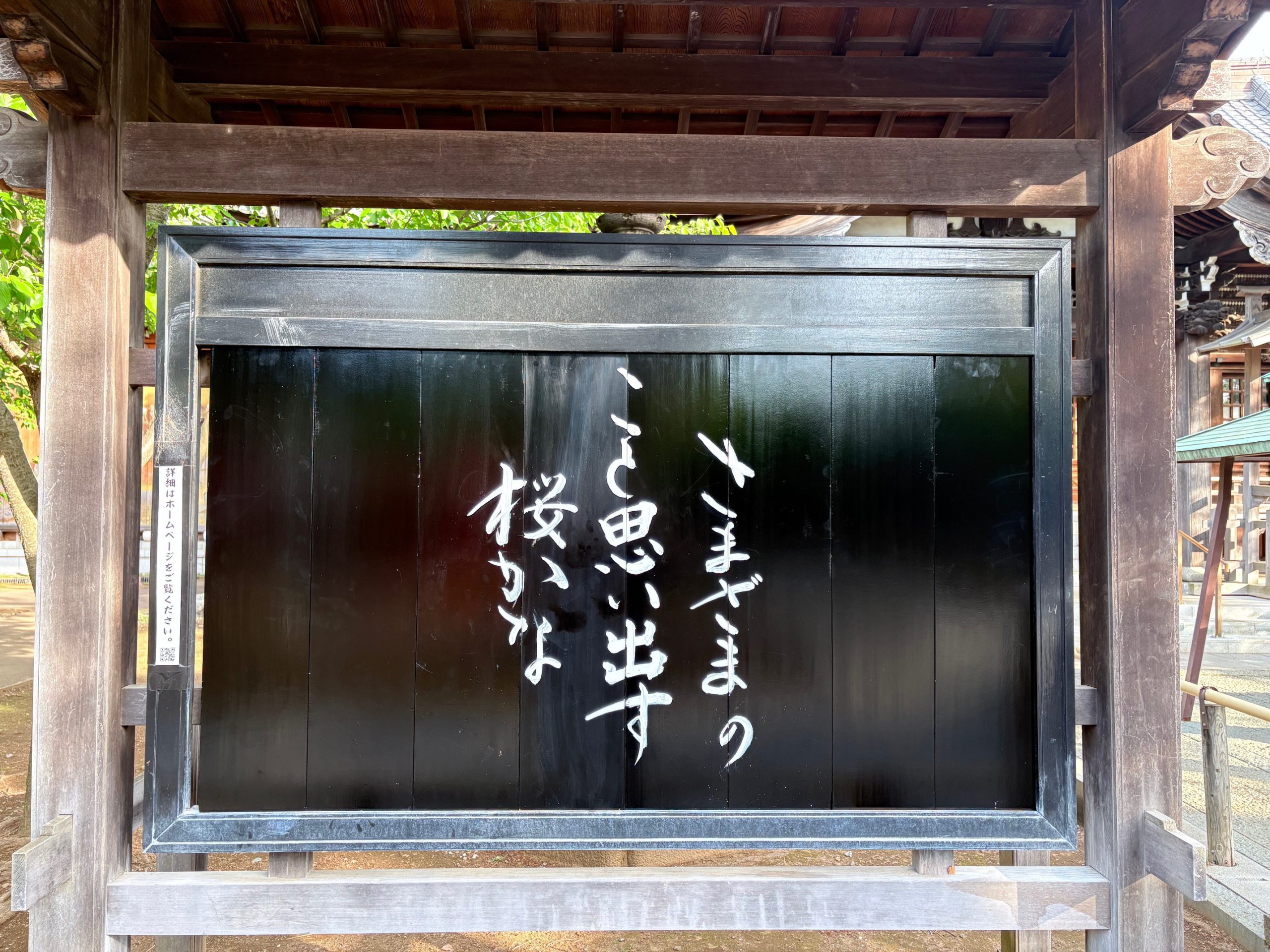

「さまざまのこと思い出す桜かな」

法務部 中野 蓮音

この句は、元禄元年(1688)に松尾芭蕉さんが、奥の細道の旅に出る一年前、故郷の伊賀の国に帰省した時に詠まれたものです。俳句というものは、室町から鎌倉時代にかけて貴族の間だけで読まれていた和歌というものを、庶民たちが切り取り、それぞれの生活や風刺を5・7・5で表す言葉遊び、俳諧(はいかい)がもとになっているといわれております。俳句という言葉自体は、明治時代から使われはじめたようで、それまでは俳諧と呼ばれていました。芭蕉さんはその単なる言葉遊びであった俳諧に、心の世界を取り込み、風情や芸術性があるものに高めた人です。

この句は、日本人である私たちにしか味わえない感覚を味合わせてくれるとても素晴らしいものです。海外の人は桜を見ても、綺麗とか美しいと感じるものの、なにかそこに懐かしさや思い出がよみがえることはないそうです。桜と共に長年過ごしてきた私たちだからこそ、桜の花をみて多くのことを思い出すわけでございます。そしてこの俳句の「さまざまのことを思い出す」という部分は、読んでいる人自身がこの句を主として感じることができる、そのような素晴らしさもあるといわれております。

この俳句を詠んだ背景には、次のようなお話があります。

芭蕉さんは若いころ、武士である藤堂良忠(とうどう よしただ)さんという方にお仕えしていました。良忠さんは25歳の若さで急に亡くなってしまったそうです。芭蕉さんはとても悲しみ、その出来事をきっかけに俳句の道に専念するようになったといいます。

20年近くの月日がたったころ、良忠さんの23回忌の年の春に、良忠さんの後を継ぐ藤堂良長さんという方に、花見の宴に招かれたそうです。花見に訪れ、芭蕉さんは満開の桜を見ながら、若き日の良忠さんの面影、様々なことを思い出しこの俳句を詠んだといわれております。

今はすっかり祐天寺境内の桜も散ってしまいましたが、3月終わりから4月の初め、境内の桜が咲き始めていたころ、当山檀信徒の方々の訃報を知らせるお電話がたくさんありました。普段は綺麗で、楽しいことや、うれしいことを思い出す桜も、ご逝去された方の近しい方々にとっては、悲しいお別れを思い出すものとなってしまうかもしれません。

浄土宗のみ教えは、南無阿弥陀仏とお念仏をお称えすることで、亡くなりゆく時には必ず阿弥陀様のお迎えをいただき、極楽浄土に救い摂っていただけるというものです。そして先に極楽浄土に往かれた方々は、いつでも残された私たちのことを見守ってくださり、私たちのこの命の終わり、極楽浄土へのお迎えをいただく時には、その方々と必ず極楽浄土で再会をさせていただけるということがお経典にしっかりと説かれております。

悲しかったこと、うれしかったこと、大切な方との様々なことを想いだす日々の中で、どうかお念仏を称え続けてください。そうすれば必ず、先立たれた大切な方とまた会うことができます。別れの絶えない人の世ではありますが、このみ教えを心の柱として、お念仏と共に過ごしてまいりましょう。